《安徽青年报》(国内统一刊号:CN34-0019 邮发代号:25-2 全年订阅价216元,各地邮局均可订阅)是共青团安徽省委机关报,也是全省唯一一张面向青少年、面向教育的专业报刊,服务教育、贴近学生、关注青年是我们的办报宗旨,经过长期的实践,我们走出了《学生周刊》、《教育周刊》和《新闻周刊》的系列办报之路,我们的目标是成为广大青少年和教育工作者的朋友,使《安徽青年报》成为我省教育舆论宣传的主阵地,成为广大师生展示才华的新闻舞台。

国内统一刊号:CN34—0019 邮发代号:25—2

编辑部地址:安徽省合肥市长江中路419号

| 塑运河千年韵 传非遗匠心魂 |

| 来源:本站原创 作者:高歌 发布日期:2025-03-26 10:45:31 |

|

——宿州学院以美育实践传承运河劳动精神 为弘扬大运河文化精神,厚植青年学子文化自信,深化美育与劳动教育融合,近日,宿州学院团委联合宿州学院安徽省大运河文化研究中心主办“塑运河千年韵·传匠心校园行”非遗泥塑传承人进校园活动。活动邀请非遗泥塑传承人刘松携团队走进校园现场授课,通过“手把手”技艺传授、“沉浸式”文化体验,让千年运河文脉在当代青年手中焕发新生机。引导学生感悟运河历史文脉,传承匠人劳动精神,展现学校“五育并举”育人成果。

指尖塑魂:非遗技艺激活美育课堂

在“一站式”学生社区科创服务中心(大学生创客空间),六十余名学生屏息凝神,跟随非遗传承人揉捏青泥。刘松老师以隋唐运河通济渠遗址出土文物为蓝本,现场演示“运河漕船”“汴水纤夫”等主题泥塑创作技法。“泥塑讲究‘三分塑形,七分传神’,运河故事藏在每道衣褶与水波纹里。”在刘松指导下,学生作品《运河号子》生动再现了宿州段运河船工协同劳作的场景,刚劲的肌肉线条与翻涌的浪花交织,将“同舟共济”的劳动精神凝结于方寸之间。他结合自身数十年的泥塑创作经历,分享“一泥一世界”的匠心精神:“每一件作品都要经历千百次打磨,就像大运河的繁荣离不开一代代劳动者的汗水。希望年轻人既能传承手艺,更能守住这份‘择一事终一生’的执着。”

匠心育人:劳动教育锻造时代新青年

活动创新构建“非遗传承+劳动教育”育人模式,将运河文化中的协作精神、工匠品格融入实践教学。“拉坯时手掌要稳,就像运河船工把舵;刻画时要细,如同纤夫丈量河道”。在非遗大师指导下,学生们历时两周完成的组雕《运河长歌》,以16米泥塑全景再现开凿、漕运、商贸等历史场景,即将作为文化育人成果入驻学校青创艺术空间。参与学生万国吉表示:“亲手捏制泥塑让我感受到运河文化的温度,更体会到匠人精益求精的劳动态度,这是课本无法替代的生动一课。”

深化育人:打造“运河+”文化传承品牌

近年来,宿州学院深入贯彻落实新时代美育工作要求,以“三全育人”为引领,将美育融入立德树人全过程,构建了“课程教学、实践展演、文化浸润、社会服务”四位一体的美育体系,取得了丰硕成果。

宿州学院团委书记陈宇表示:“让青年在泥土中触摸历史温度,在创作中体悟劳动价值,这正是新时代美育的核心要义。”学校依托安徽省大运河文化研究中心,已连续开展“非遗进校园”“运河文化研学”等系列活动,将运河文脉传承与思政教育、专业实践深度融合。计划成立“运河非遗工坊”,开设常态化非遗课程,构建“文化研究——技艺传承——创新转化”育人链条,以美育实践传承运河劳动精神,培育兼具文化底蕴与实践能力的新时代青年,助力青年成为文化遗产的守护者与创新者。

未来,学校将进一步完善美育课程体系,持续优化“五育并举”培养体系,将美育融入专业教学、校园文化建设及学生综合素质评价,形成“以美培元、以美启智”的育人格局。拓展校地合作平台,推动美育成果惠及更广群体,为文化强国建设贡献宿院力量。 □高 歌

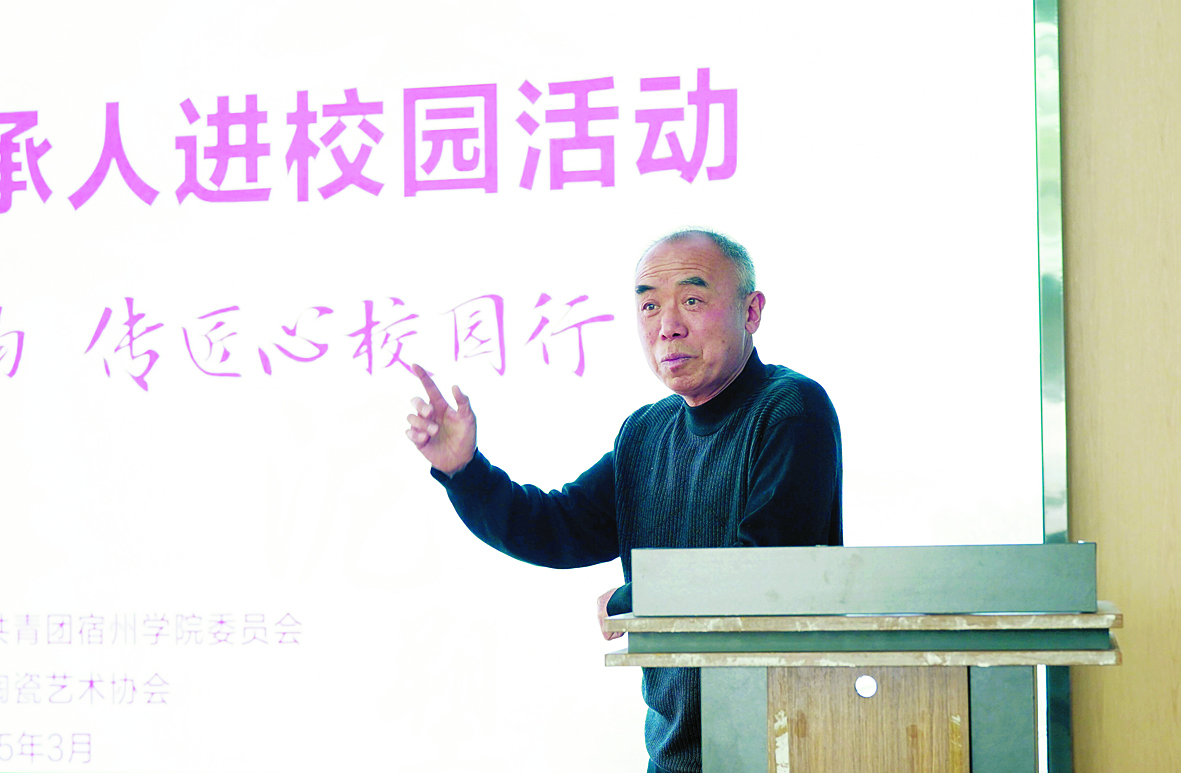

刘松正在授课

刘松(右三)在指导学生泥塑创作技法

刘松(中)在点评学生作品

学生作品:组雕《运河长歌》部分内容,展现的是20世纪70年代运河两岸建筑,体现出当时运河两岸人民居住环境以及商贸情况

|

| 发表评论 | |

| 评论标题: | |

| 评论内容: (500字符) |

|

| 验证码: | |