《安徽青年报》(国内统一刊号:CN34-0019 邮发代号:25-2 全年订阅价216元,各地邮局均可订阅)是共青团安徽省委机关报,也是全省唯一一张面向青少年、面向教育的专业报刊,服务教育、贴近学生、关注青年是我们的办报宗旨,经过长期的实践,我们走出了《学生周刊》、《教育周刊》和《新闻周刊》的系列办报之路,我们的目标是成为广大青少年和教育工作者的朋友,使《安徽青年报》成为我省教育舆论宣传的主阵地,成为广大师生展示才华的新闻舞台。

国内统一刊号:CN34—0019 邮发代号:25—2

编辑部地址:安徽省合肥市长江中路419号

| “红色课堂”搬到月克冲 |

| 来源:本站原创 作者:佚名 发布日期:2021-04-26 14:05:41 |

|

现场重温入团誓词

学生记者们满怀敬意走进纪念馆

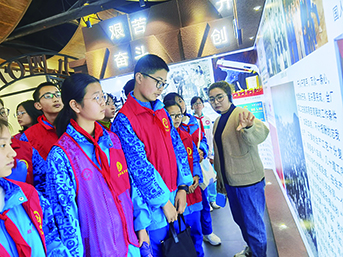

学生记者认真聆听讲解

一部大山里的爱国史诗

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 彭玮柏

在前往广德市柏垫镇前程村月克冲纪念馆的大巴车上,我们兴致勃勃,一路上既唱响了红歌又进行党史问答。望着窗外的风景,眼看着就要到达月克冲,我的心中生出许多疑问:月克冲的环境是怎样的?为什么要选在这样的地方建军工厂?

大约半小时过后,我们到达目的地。村子沿着山路蜿蜒而上,紧靠着高山和狭长的山涧,地势险恶,易守难攻。下了车,进入月克冲纪念馆。当地的村干部为我们介绍了月克冲的历史背景。

当时为了响应国家号召,军工厂选址要满足靠山、分散、隐蔽这三个条件,所以选在了三面环山的柏垫镇。该军工厂建立于1965年,是当时国内的一个秘密军工厂。它生产出国内第一颗56式7.62毫米的枪弹,为我们的国防武器库添上了一抹浓厚的色彩。当时的战况紧张,为了防止透露风声引来敌人的注意,员工们隐姓埋名,不张扬自己的荣誉。他们重担在身,夜以继日地工作,只为了祖国人民能过上安定的生活,他们顾不上自身的条件,当时没有床,他们就睡在稻草上。当时的人员不多,他们就一个人干三四个人的活。当时日用品不够,他们就自己生产日用品,不仅满足了自身的需要,还无偿送给当地老百姓。

在纪念馆,我们听着先辈的英雄事迹,感受着他们的艰苦生活。我不由地从心底升起一股崇高的敬意。如果没有他们的不怕牺牲和无私奉献,怎会有如今强盛的国力和与其他国家抗衡的精良装备?感谢他们为保卫国家所付出的一切。他们告诉我们一个道理:爱国不止在嘴上说说,更要在实际行动中践行。

我们作为新时代的少年,要学习先辈的革命精神,不负韶华。

穿梭于纪念馆 品读沉甸甸的历史

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 杨柯涵

“一二三四,一二三四,像首歌,绿色军营,绿色军营,教会我……”4月初,为了更加深入地了解党史,学校组织我们参观月克冲纪念馆。行车途中,同学们的歌声浸满车厢,有的同学用手打节拍,有的跟着歌声的律动摇摆,同学们笑容满面,车里十分热闹。老师和我们进行学党史知识问答,同学们一个个答得热火朝天。

到达月克冲,我望向远方,那一座用石砖砌起的矮平房便是月克冲纪念馆。据了解,这个纪念馆原来是个造子弹的军工厂,之所以建在这里,正好满足三线建设“靠山,分散,隐蔽”的选址要求。我怀着好奇和敬畏之心,进馆参观。人物介绍墙边,讲解员说,当时员工年纪最小的仅16岁。一个老旧的造子弹的机器上面布满了油痕和生锈的铁痕。随着讲解员的脚步,我们看到了当时员工们的合影,据说以前在军工厂工作的员工大部分是外省来的,他们不图名利,主动到这个偏僻的地方,建工厂,造子弹。那时的日子艰苦得很,没有床,只得用干草和毯子铺在地上睡。紧接着,我们看到了两个当时装子弹的箱子,上面的每一个斑痕都是时代的记忆。它像一个时光机,带我看到员工们每天不辞劳苦地仔细造子弹的模样……

再往前走,就到了展览区——一排排整齐的柜子上摆满了用玻璃罩罩着的老物件,那些都是当时军工厂员工们的生活物件,有铁质的饭盒、老式的花纹洗脸盆……这些物件像两条时空纽带,我的脑海渐渐勾画出他们在工厂里生活的场景。除此之外,我还看到了员工们的结婚证、粮票、电影票、子弹等。

我穿梭于纪念馆里,像在阅读一本沉甸甸的历史书:我读到了他们的故事,读到了他们的青春年华,我读懂了他们的努力奋斗,读懂了他们的乐观向上,读懂了他们爱国的精神。参观结束了,我们回到车上,我望着窗外,陷入沉思:先辈为我们付出那么多,我们应该发扬先辈们的精神。作为中学生,我们应当坚定信念,立志刻苦学习,积极投身于学习中,让我们的祖国更加富强,成为屹立于世界东方的巨龙。

致敬月克冲最可爱的人

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 黄继诚

你知道月克冲纪念馆吗?没错,在广德市柏垫镇前程村中有一个军工厂旧址,那就是月克冲纪念馆。

“水嫩山清秀婉约,烽火岁月奏绝响”。月克冲原为国营九四〇厂遗址,扎根大山中,为国家出过重要贡献。村中还有许多别具特点的壁画,内容丰富多样,形成了醒目的红色文化。

我们这一代的幸福生活是他们用鲜血与汗水换来的。从一幅幅壁画上我们看到了过去的生活:他们吃的饭、所住的房子……没有他们的奉献,哪里有我们今天的温暖与幸福?

以前的“东亚病夫”,现如今变成了“雄狮”,屹立在东方。回想起那段屈辱的历史,华夏的大门被炮火轰开,顿时国破家亡、山河破碎、饥骨遍地、哀鸿遍野。为明白“落后就要挨打”的道理,中国付出了怎样的代价啊。

只有明白苦难,才能理解幸福;只有铭记历史,才能知道我们今天的幸福生活来之不易。我们时时刻刻都不能忘记幸福生活是那群最可爱的“战士们”给予的。他们为了祖国的繁荣富强付出了这么多,九四〇军工厂在大山深处为祖国的国防事业作出巨大贡献。我们应珍惜幸福生活,接过旗帜艰苦奋斗,凝聚成更璀璨的中国梦。

月克冲

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 王欣茹

一想到要去月克冲纪念馆参观,了解有关月克冲的光辉历史,以及那些英雄背后的故事,我们就按耐不住激动的心情,一路唱着激昂的红歌。

在当地村干部的讲解下,我们了解到,月克冲是由南京迁来的工厂,为了不被敌人发现,它建在一个三面环山、进出只有一条山路的小山村,成了当时的“地下秘密工厂”。月克冲兵工厂里的员工们隐姓埋名,从不张扬自己的功与名:先后生产出五六式7.62毫米子弹2300万发和六四式7.62毫米手枪弹,为中国的武器库打下了坚实的基础。他们不仅为祖国生产子弹等武器,还为人民生产些日用品,他们用自己不怕苦、不怕累、不怕死的精神,为人民、为祖国作出了巨大的贡献。

我们站在那些英雄们曾经工作过的月克冲纪念馆之中,庄严地重温入队、入团誓词。心中不由地生起一种敬意。没有他们的无怨无悔、甘于奉献,怎么会有我们如今富强的祖国?如果没有他们夜以继日的工作,怎么会有我们如今说话时的底气?如果没有他们在小三线兵工厂中默默无闻地付出,怎么会有我们如今的无忧无虑?在此,作为少先队员,我想向所有兵工厂的英雄们致以最崇高的敬意:谢谢你们无私的付出。

让先辈的光辉照亮少年的前路

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 杨博欣

步入月克冲,我就被面前的建筑震惊,映入眼帘的是古朴建筑墙上的壁画,惟妙惟肖。道路边还有子弹做成的标识性建筑,真是让人大开眼界啊。

现在那些建设者们的背影渐渐淡去,他们忠于祖国不讲条件、艰苦奋斗不找借口、乐观敬业不图回报。他们当时的房子十分简陋,却处处彰显着他们的忠心。他们在“陋室”里种下了革命的种子,每张发黄的纸张都充满着革命的艰难。

月克冲纪念馆的周遭环境十分静谧,屋外是秀美挺拔的竹林,绿树环绕着村庄,这宁静正为以前的军工厂创造了条件。而这月克冲的“冲”字也恰好代表了他们的决心。他们决定将在这个宁静、艰苦的地方创造奇迹,决定利用“冲”字杀出困境,帮助我们的祖国冲在最前方。

我们祖国从“弱国”成就现在的辉煌,这无不是他们浴血奋战换来的。他们能在艰苦的环境中奋斗出美好,那我们也一样能在宽敞明亮的教室中学习无穷的知识。

少年强则国强,少年智则国智。让我们以他们为榜样吧,为中华之崛起而读书,让我们从现在开始勤奋学习,为了祖国,为了美好未来而拼搏。学习他们的精神,不怕苦,不怕累,积极、乐观面对挫折。“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。让我们刻苦学习吧。

历史印刻在月克冲的光辉

□广德市励志学校初中部七(7)班本报学生记者 孙孟琪

一个灰蒙蒙还下着小雨的早晨,我们出发参观月克冲纪念馆。

进入月克冲,映入眼帘的就是一块大招牌,右上方是一个子弹样的标志,我不禁感叹道:真是气派啊。

进入了月克冲纪念馆,首先吸引我的就是他们的光辉事迹。讲解员为我们介绍了他们的光辉事迹。

月克冲是从南京迁移来的工厂,因为选址的要求需要靠山、分散、隐蔽,他们就到了三面环山的柏垫镇。他们年生产五六式7.62毫米子弹2300万发、弹夹160万个、铁匣4.645万件。听讲解员说工厂刚迁移过来时只有九名员工,最小的只有十五六岁,而我们在这个年纪还在上学。他们刚迁移过来时没有床,只能睡在稻草上,还是在潮湿的地上,只铺一层稻草就睡在上面,可想而知那么硬的地怎么睡觉啊,普通人睡硬一点儿的床就会腰疼,那他们呢?

他们为了祖国的事业牺牲了多少啊,他们不图回报的品质是多么可贵啊,他们可贵的品质和精神深藏在月克冲。他们的光辉事迹将永远铭记在我们的心中。我们要更加努力的奋斗,才能更好地传承。

特别鸣谢 广德市励志学校初中部本报学生记者站及校团委,以及校团委书记李文、教师黄吴凡对稿件的悉心指导

|

| 发表评论 | |

| 评论标题: | |

| 评论内容: (500字符) |

|

| 验证码: | |