读书不易,从教更难,教育兴则国兴!两个教育世家穿越半个世纪,与三尺讲台结下不解之缘,从学风、教风乃至家风都一脉相承,几代人共同见证了肥东教育改革发展的不平凡历程。9月5日,在第34个教师节来临前夕,记者走进肥东县两个教育世家,跟着老一辈教育工作者和新时代年轻教师一起追寻往事,畅想未来,穿梭在时空隧道里,倾听关乎肥东教育的那些年、那些人和那些事。

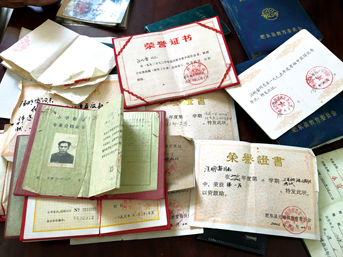

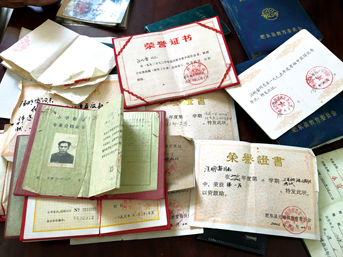

历经岁月的教学荣誉

汪明雷在翻看珍藏的老照片

汪卫东在给学生上数学课

“四代人”的坚守

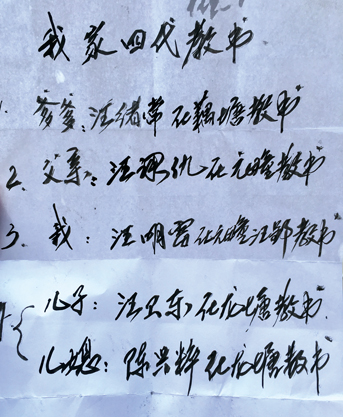

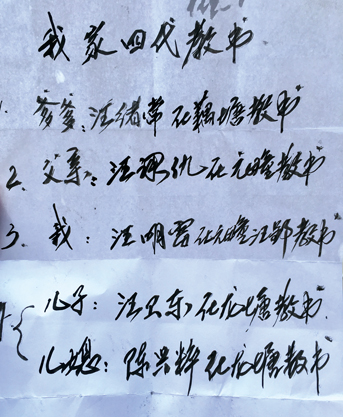

“我家四代教书,爷爷汪绪常在藕塘教书,父亲汪调仇在元疃教书,我,汪明雷在元疃汪郢教书,儿子汪卫东、儿媳陈兴粹在龙塘教书。”一门四代五教师,76岁的汪明雷老师说到自己一家几代的从教经历,显得格外精神焕发,眼睛里满是执着与骄傲。

上个世纪40年代,出生在书香门第的汪明雷受父辈影响,一心求学。

他没有见过爷爷汪绪常,但是听父亲和村里的老人常说起,爷爷是教私塾的先生,在农村被尊称为“老夫子”,自然德高望重,教书育人,以诗书传家。父亲汪调仇也成了一名教师,但是在汪明雷的印象中,父亲工作总是很忙,几乎顾不了家。

“那个时代的人都吃了不少苦”,汪明雷回想起自己儿时的求学经历,不禁感慨万千。他的小学是在祠堂里读的,1958年考到白龙中学,成为白龙中学第一届初中生。那个时候学校的教室都是土墙瓦顶,虽然条件简陋,但是没能阻挡小伙伴们的求知欲望。1961年初中毕业,他和许多同学一样都带着不舍各自归队回村务农了。

汪明雷打小喜欢唱歌,对音乐情有独钟,因为爱好渐渐成了特长,在生产队劳动的间隙就和别人学拉二胡,很努力也很认真,潜心钻研下最后竟然自学成才,一个破旧的二胡竟然被他拉得得心应手,远近闻名。不久,他便被大队看上了,成了宣传队的骨干。

转眼来到1970年,当时由于历史原因,大大小小的学校都严重缺老师。汪明雷家所在的汪郢小学那会儿正缺音乐老师,学校四处找人而不得,消息传到了生产队,一下子点燃了他久藏心中的梦想。在多少个夜晚,他也曾不止一次的许下愿望,希望自己能像父辈一样拿起教鞭,走上讲台。因为拉得一手好二胡,又能说会唱,汪明雷顺利地当上了汪郢小学的音乐代课老师,他的身份及至后来便是被称作“民办教师”。直到1998年转正,这一当就是28年。

当上老师后的汪明雷乐此不疲。刚开始,他带音乐课,拉着二胡教孩子们唱歌,后来语文、数学、体育都教,成了全科教师,教学骨干。全校11位教师,除个别是国家正式教师外,都是民办教师。汪明雷说,民办教师一个月的工资是18块钱,国家发12块,村里补助6块,尽管如此,仍然会时常发不到位。工作量很大,工资很低,工资根本维持不了家庭生活,在教书的同时,汪明雷家里还种了十几亩田。

那时候,汪明雷过着“日不见太阳,晚不见天”的生活,天不亮就要下地犁田打耙,白天要给孩子们上课,下午放学又要继续田里的农活,带月荷锄归是常有的事。“最最哭笑不得的时候,就是这边田只犁了一半,那边孩子们在等着上课”,汪明雷说,亲戚朋友都不理解,爱人也开始抱怨,说“民师好比丁香女,早晚要被张郎休”,教到最后不顶用!可是在汪明雷看来,他觉着,既然选择了当教师,就不能轻易放下应付的责任与担当,无数次抉择面前他选择了坚守。

“母亲虽然抱怨,但是开始学使唤牲口,学犁田……”1974年出生的汪卫东,作为长子显然对这个家庭有自己的认识。他认可父亲汪明雷的从教行为,并对母亲的默默支持表现出由衷的赞叹。当教师虽清苦,但个中要义,在今天,汪卫东早已心领神会。

一边放牛栽秧干农活,一边坐在父亲的课堂里读书。1992年,初中毕业的汪卫东考上了梦寐以求的肥东师范。那时候,肥东师范比县城最好的高中肥东一中分数线要高出三四十分。考上肥东师范就意味着鲤鱼跳龙门,不仅户口农转非,而且每月都有30斤大米,20元菜金的补助,不用给家庭添负担了,更为重要的是离自己的教师梦更近了。“父亲当了大半辈子民办教师,我要成为一名国家正式教师,把他的教鞭接过来。”

1995年,汪卫东师范毕业分到了肥东龙塘学校,业已从教13年了,从普通教师到班主任,从音乐老师到数学老师,现在还担任学校的教导主任,教学路上取得了丰硕的成果。汪卫东说,龙塘学校虽然是所农村学校,但是硬件软件逐年提高,新时代新气象,青年教师也当有新作为。

铁打的校园,流水的学生。尽管时代在变,唯一不变的是全社会对教育的投入专注与执着。尊师重教,诲人不倦。的确,坚守是一句无声的誓言,在代代相传!

汪明雷手写的“我家四代教书”

老校长的四十年情怀

父亲王金川教过私塾,当过张集中学校长,兄弟三人都从事教育工作,唯一的女儿陈艳茹也成了一名小学音乐教师,王永璋一家三代人都在肥东教育战线上默默奉献着。站在从教的第40年个年头,王永璋最大的感受就是肥东教育的发展变化实在是太大了。

王永璋,1962年生人,1979年9月参加工作,先后在张集小学、杨塘中学、草庙中学、三十埠中心小学任教,2006年进入肥东经济开发区中心学校,先后担任会计、办公室主任、副校长、校长,现在担任学校的党总支书记。

见到王永璋是在他的办公室,得知他大病初愈,话说的多了,就会感觉气息明显跟不上。但是在回顾父亲从教的经历时,他显得兴致勃勃。

父亲王金川是个教过私塾的先生,德行很高,他的言行举止对王永璋的影响非常大。记得在梁园小学的时候,校园条件很不好,都是草房子土墙,校舍坏了都是自己修,感觉父亲那时候都自带奉献精神。教师住校,大家晚上集体办公,相互学习,以校为家,淳朴且纯粹。后来辗转从张集小学转到张集中学,父亲一直担任着高年级的算术老师,同时担任学校的会计、主任,最后在张集中学校长任上退休,因为他治学严谨,造诣很深,退休后,学校还对他进行了返聘。

王永璋的小学是在下王祠堂上的,祠堂改造成的学校条件十分有限。趴的桌子是用向日葵秸秆和泥垒起来的泥桌子,屋顶是漏的,一到下雨天,学生都打着赤脚泡在水里。没有电灯,天阴的时候就黑乎乎的在屋子里上课。那时候教育的投入很少,学校的建设用现在的流行话说叫做众筹。初一的时候,学校因为要修路,要求学生在报到的时候先要带上几百斤沙子……如今,一栋栋专业设计的教学楼拔地而起,钢筋混凝土,结实耐用,教室里宽敞明亮,教学设备都是电子化触屏,王永璋说,这要放以前想都不敢想。即使这样,每年的教育投入还在增加,感觉现在政府为教育投入是真心舍得!

此外,更加重视对教师的专业提升和业务培训。以前全部靠自学,教师很少有机会去师范进修的。新教师不会上课,就拜老教师为师傅,用土办法手把手教,一节课一节课带,再就是听听公开课,总结经验,取长补短。现在每年教育主管部门、学校都会有针对性的结合专业特点和课程实际开展各种各样的教师培训,不断更新知识,换代升级,更好地适应新情况,新要求,以期达到理想的教育教学目的。让学生满意,让家长满意的同时,让教师在教学实践中得到更多锻炼和成长,不断取得新突破,实现人生价值。

女儿陈艳茹接棒当教师,让王永璋很是欣慰。他时常告诫陈艳茹和年轻教师,做人要知足,还要知不足,做教师更是如此。知足者常欢乐,知不足,每有进步!

王永璋和女儿陈艳茹在一起

后记 肥东县历来尊师重教,坚持“教育强县”战略,近年来取得了骄人的发展成果。基础设施建设突飞猛进,名校名师名团队不断涌现,教育教学质量不断取得新突破。此次报道的两个教育世家,一说坚守,二看变化,谈吐间缩略的是肥东教育的镜像,代表着全县所有含辛茹苦、默默奉献的教师队伍,在此一并向他们致以教师节的敬礼!

教育的发展,教师是灵魂,师之魂,德为上。相信在一代又一代人的不懈努力下,肥东县的教育一定会迎来新的发展篇章,铸就新的辉煌。

□本版稿件特别鸣谢肥东县教育局