《安徽青年报》(国内统一刊号:CN34-0019 邮发代号:25-2 全年订阅价216元,各地邮局均可订阅)是共青团安徽省委机关报,也是全省唯一一张面向青少年、面向教育的专业报刊,服务教育、贴近学生、关注青年是我们的办报宗旨,经过长期的实践,我们走出了《学生周刊》、《教育周刊》和《新闻周刊》的系列办报之路,我们的目标是成为广大青少年和教育工作者的朋友,使《安徽青年报》成为我省教育舆论宣传的主阵地,成为广大师生展示才华的新闻舞台。

国内统一刊号:CN34—0019 邮发代号:25—2

编辑部地址:安徽省合肥市长江中路419号

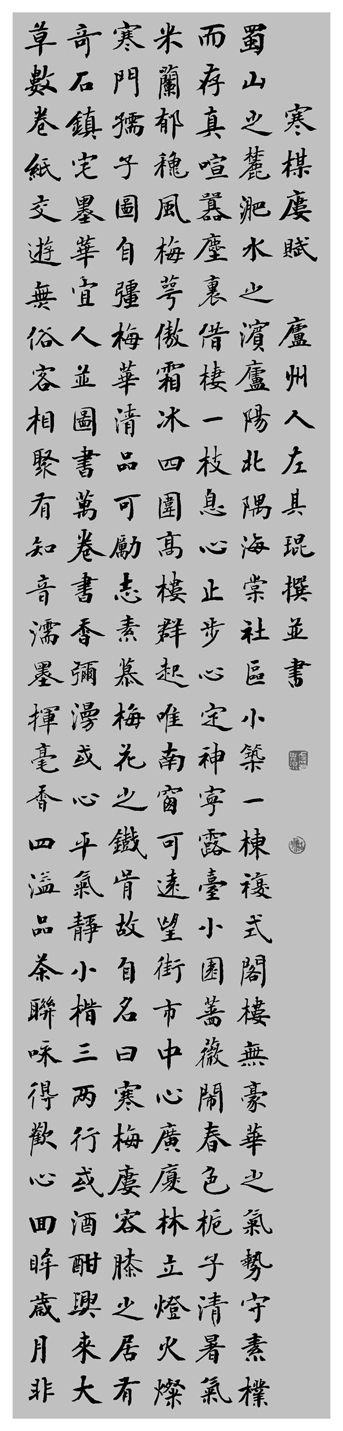

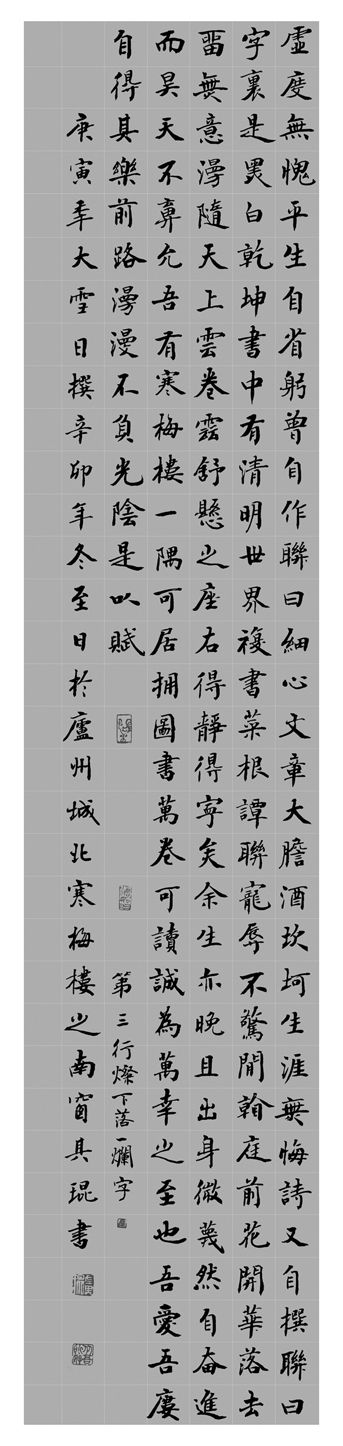

| 一个书虫的快乐史 |

| 来源:本站原创 作者:左其琨 发布日期:2015-12-23 14:52:56 |

|

时光飞逝,青春难驻,弹指间我已经是“奔六”的人了。爱书、读书五十余年,一路走来,充满了快乐,也伴随着孤独、忧伤、亲情、友谊、痛苦和辛酸……

|

| 发表评论 | |

| 评论标题: | |

| 评论内容: (500字符) |

|

| 验证码: | |